真田一族の魅力は、何と言ってもそれぞれに魅力的な個性を持つ登場人物たち。池波正太郎氏による人気時代小説、そしてテレビドラマにもなった「真田太平記」のファンなら、好き好きはともかく、多かれ少なかれ、そのイメージも固まっているのでは?激動の戦国時代を駆け抜けた物語の主要人物を紹介します。

※家系図は故・池波 正太郎氏の長編時代小説「真田太平記」を参照しているため、架空の人物もございます。

戦国時代のヒーローとして有名な「真田幸村(信繁)」ですが、実は彼が活躍したのは、その生涯の最後の一年だけ。青年期の殆どを上杉家、豊臣家で人質として過ごします。関ヶ原の戦いで味方に付いた西軍が敗れてからは、父「昌幸」とともに和歌山県の九度山で14年もの長きにわたり蟄居生活を強いられました。しかし、西軍に加わった大阪冬の陣で、出城「真田丸」とともに東軍に立ち向かい、大阪夏の陣では、三度に渡って家康の本陣に切り込み、家康本人に何度も自害を覚悟させるほどの戦慄を与えました。熱く戦い、華々しく散ったこの最後の輝きをもって、幸村は「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」と呼ばれるのです。

徳川家の重臣「本多忠勝」の娘「小松姫」を妻に迎えていた長男「信之」は、家康率いる東軍に従い父「昌幸」、弟「幸村」と敵味方に分かれて戦う形になります。「真田太平記」では主役であり、小説やドラマを見た方の多くが、知的で誠実な彼のファンになったのではないでしょうか。結果、江戸時代から明治維新まで真田の血を残す松代藩の礎を築いた名君として、実に93歳の長寿を全うしました。戦国武将きっての人気者である弟「幸村」と比べると地味に印象を持たれる方もいるでしょうが、知れば知るほど思慮深く先見の明に長けた彼ならではの魅力に惹かれてしまいます。185cmの身長で、当時としては相当な長身の持ち主だったようです。

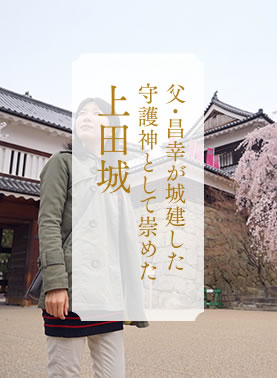

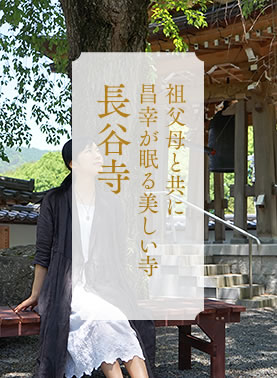

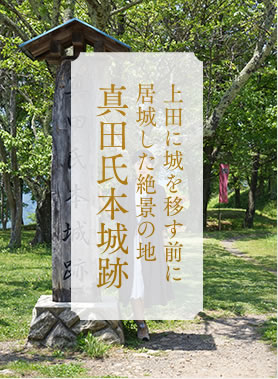

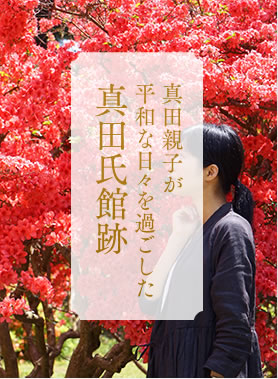

優れた臣下として武田信玄に「我が眼」とまで言われた「真田昌幸」は、歴史に残る様々な武功を残した稀代の武将です。武田家が滅亡した後は真田家を独立した大名として導き、上杉、北条、徳川など、周辺の強大な大名たちの侵攻から領土を守り抜きました。特に、圧倒的な軍力を誇る徳川軍の侵攻を少ない兵力で二度に渡って退けた上田合戦など、徳川家康に何度も煮え湯を飲ませたほどの策略・戦術手腕は「表裏比興(ひょうりひきょう)の者」と評されています。決して恵まれてはいない条件の中で、世の情勢に機敏に対応しながら生き抜いていくための才覚は、真田家が長きに渡って世の人々の人気を集めてきた大きな理由のひとつだと思います。

「真田太平記」を語る上でなくてはならないのが、諜報活動を担当する影の任務の重要性です。実際の歴史上には存在しないキャラクターたちですが、周囲を強国に囲まれた真田一族にとって、彼らの活躍に重きをおいた設定は小説の人気のひとつだと思います。「草の者」とは真田家が誇る忍者部隊。寡黙で頼りがいのあるリーダー「壺谷又五郎」を筆頭に、凄まじい強さと美しさを誇る女忍者「お江」、幼い頃より目を見張る才能を開花させた天才忍者「猿飛佐助」など、小説の中では真田親子を助けて西に東に大活躍する姿が生き生きと描かれています。また、彼らを単なる駒としては決して扱わない、幸村たちとの絆も人気の理由ではないでしょうか。